TOBIAS STENGEL

TEXTE

Gwendolin Kremer „Entschlossen im Zweifel", 2025

Sehr geehrte Frau Voigt und liebes Team der Rathausgalerie, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Tobias Stengel,

es ist mir eine große Freude, Sie heute Vormittag in der Rathausgalerie Grimma zur Eröffnung der Ausstellung „Entschlossen im Zweifel“ von Tobias Stengel begrüßen und in sein umfangreiches Werk zwischen Skulptur und Grafik einführen zu dürfen.

Tobias Stengel wurde 1959 ebenda geboren – eine schöne Fügung, dass er nun mit dieser beinahe als Retrospektive angelegten Einzelschau in seine Geburtsstadt zurückkehrt. „Entschlossen im Zweifel“ – Sie mögen bei Erhalt der Einladungskarte zu der Vernissage vielleicht kurz gestutzt haben, ob dieser im Titel der Ausstellung eingeschriebenen Ambivalenz, die sich hier herauslesen lässt. Wie geht das zusammen? Meint entschlossen sein nicht in unserem Sprachgebrauch ein Ziel, eine Absicht mit Willenskraft und Überzeugung zu verfolgen?

Die darin mitschwingende Unbeirrbarkeit scheint also so gar nicht mit dem zweiten Teil des Titels „im Zweifel“ zu vereinbaren. Denn „im Zweifel“ suggeriert vielmehr eine Momentaufnahme, in der eben noch nichts entschlossen und abgeschlossen ist, sondern setzt die Gewichtung auf das Hinterfragen, Reflektieren und Argumente abwägen – einen Zustand, der von trial and error, also Versuch und Irrtum, charakterisiert ist.

Im Gespräch mit dem Künstler wird schnell deutlich, dass genau in dieser Spannung sein kreativer Prozess wurzelt: Zweifel ist für Tobias Stengel kein unüberwindbares Hindernis, sondern vielmehr ein Antrieb: ein Moment des tastenden Suchens, das notwendig und unablässig ist, um überhaupt neue Formen zu finden. Entschlossenheit bedeutet in diesem Zusammenhang eben nicht jene starre Gewissheit, die kein Vor und Zurück mehr möglich macht, sondern die Fähigkeit, Entscheidungen gerade im Ungefähren zu treffen – mit Mut zur Abweichung, mit Neugier auf das, was jenseits der gewohnten Ordnung liegt.

So wird aus dem Zweifel keine Lähmung, sondern eine produktive Energie, die sich in der erstaunlichen und überraschenden Varianz seiner Skulpturen, Zeichnungen und Druckgrafiken zeigt.

Diese produktive Energie des Zweifelns richtet sich bei Tobias Stengel immer wieder auf Strukturen, Ordnungen und Systeme, die auf den ersten Blick unverrückbar erscheinen. Seine künstlerische Forschung kreist um die großen Modelle der Formgebung: die Proportionen des Goldenen Schnitts, die Regelwerke des Sudoku, die regelmäßigen Polyeder aus Platons Timaios. Es sind Ordnungen, die uns seit Jahrhunderten faszinieren, weil sie einerseits ein Versprechen von Klarheit und Harmonie in sich tragen – und zugleich Raum lassen für Variation, für Abweichung, für das Spiel.

In dieser Auseinandersetzung mit mathematischen Systemen steht Tobias Stengel auch in einer genuin Dresdner Tradition. Hermann Glöckner und Karl-Heinz Adler haben mit strenger Geometrie, seriellen Verfahren und modularem Ordnungsdenken Maßstäbe gesetzt, die weit über die Stadt, über Sachsen, über Ostdeutschland hinauswirkten. Während ihre Arbeiten oft der Klarheit und Reduktion verpflichtet blieben, sucht Stengel das Spannungsfeld von Strenge und Abweichung, von Gesetz und organischem Ausgreifen.

Zugleich lassen sich seine Werke im Horizont einer pluralen Moderne lesen, die internationale Bezüge mit einschließt: Donald Judd und die Minimal Art etwa, deren Prinzipien der Serialität, der klaren Volumina und der Reduktion auf das Elementare bei Stengel durchaus anklingen. Doch während die Minimalisten mit kompromissloser Strenge auf die Form beharrten, führt Stengel diese Prinzipien weiter: Er fragt nach der Lebendigkeit im Geometrischen, nach dem Organischen im Seriellen – und öffnet so den Raum für das Spekulative.

Stengel macht sich diese Systeme nicht einfach zunutze, sondern er befragt sie künstlerisch: Was geschieht, wenn man die Strenge einer Struktur unterwandert? Wie weit kann man eine Regel dehnen, ohne dass sie zerfällt? Und wo genau beginnt das Organische im Geometrischen, das Lebendige im scheinbar rein Abstrakten?

Für die Ausstellung in den besonderen Räumen der Rathausgalerie hat Tobias Stengel eine ebenso vielschichtige wie sorgfältig komponierte Präsentation entworfen. Die Galerie entfaltet sich über zwei Ebenen, im Erdgeschoss wie im Souterrain, in aufeinanderfolgenden, ineinandergreifenden Räumen. So begegnen wir den Arbeiten nicht in einer einzigen Gesamtschau, sondern nur allmählich, Schritt für Schritt, Blick für Blick. Es ist, als würden wir einem Labyrinth folgen – im Sinne eines Wegs, der sich erst im Gehen erschließt. Dieses tastende Sehen, das fortwährende Vor und Zurück, entspricht ganz dem Geist des Zweifels, der im Titel der Ausstellung anklingt. Gewissheit entsteht hier nicht auf einen Schlag, sondern in der Bewegung, im Prozess der Annäherung. Und so führt uns dieser Weg durch Stengels Werk, von den Anfängen aus der Mitte der 1980er-Jahre bis in die unmittelbare Gegenwart.

Wenn wir über Tobias Stengels künstlerische Arbeiten sprechen, lohnt es sich, mit einem Blick auf das zu beginnen, was ihm seit Jahrzehnten Ausgangspunkt ist: mit den Ordnungen der Mathematik. Denken Sie an das magische Quadrat, an den Goldenen Schnitt, an das Sudoku. Es sind Systeme, die uns faszinieren, weil sie einerseits Klarheit und Regelhaftigkeit versprechen, andererseits aber immer auch Spielräume eröffnen. Ein Sudoku hat nur eine einzige richtige Lösung, und doch gibt es viele Wege, dorthin zu gelangen. Der Goldene Schnitt scheint eine ewige Gesetzmäßigkeit der Schönheit zu sein, und doch kann er in der Praxis unendlich variiert werden.

Gleich im Eingangsraum der Rathausgalerie gewährt uns der Bildhauer und Grafiker einen Einblick in seine künstlerische Grundfeste: Mit der mehrteiligen Serie Sudoku Grauabstufung aus dem Jahr 2023, hier als Gouachen auf Papier, den Paperlitho Varianten zum Würfel von 2008 und der blau glasierten Plastik von 2023 werden die formalen und inhaltlichen Setzungen seiner Bildsprache sichtbar. Es geht um das Durchdeklinieren spezifischer Formensysteme, die in ihrer Serialität einen eigenen Kosmos zwischen Abstraktion und naturwissenschaftlichen Systematiken eröffnen. Aufgebrochen wird die minimalistische Radikalität allerdings in der zehnteiligen Serie von Zeichnungen Geflecht. Mikrokosmus aus den vergangenen zwei Jahren, die im kleinen Format Nervenstrukturen, vielleicht neuronale Wellen, in stärker organisch anmutende Formen überführen und durch den offenen Aufbau ihrer zarten und poetischen Kompositionen bestechen.

Die hier aufgemachte Spannung zwischen Stringenz und Offenheit, zwischen mathematischer Ordnung und organischem Ausgreifen, bildet den Grundton, der sich durch die gesamte Ausstellung zieht.

In den weiteren Räumen begegnet uns dieses Wechselspiel in immer neuen Konstellationen: in den frühen Plastiken der Rhombenfigurationen, in der Bodenarbeit Varianten zum Würfel nach der Fibonacci-Reihe – ein Aluminiumguss aus dem Jahr 2007, 2009 noch einmal überarbeitet –, in kleinformatigen Sudoku-Bronzen aus den späten 2010er-Jahren, die wie ein Echo der Rhombenplastiken fast alle Galerieräume durchziehen, oder in weiteren zwei- und dreidimensionalen Variationen zum Goldenen Schnitt.

Überall zeigt sich derselbe schöpferische Impuls: Strukturen und Systeme zu erproben, sie zu variieren, zu unterwandern – und sie immer wieder ins Lebendige, ja ins Spekulative zu überführen.

Gerade in den Serien der Radiozeichnungen wird dieses Moment des Spekulativen besonders greifbar. Ausgehend von wissenschaftlichen Funksendungen über Moleküle entwickelte Tobias Stengel Zeichnungen im kleinen Karteikartenformat, die in dieser Ausstellung in Vitrinen präsentiert werden.

Er selbst beschreibt diese Praxis so:

„Aus Interesse für Naturwissenschaften und technische Neuheiten heraus, verfolge ich seit etwa zehn Jahren eine tägliche, halbstündige Radiosendung. Um diese Meldungen bildhaft zu machen, entstanden Zeichnungen auf Karteikarten, denen ich zunächst keine weitere Bedeutung zugemessen habe und die ich lange nicht bei Ausstellungen berücksichtigt habe. Inzwischen sind diese 30 Minuten ein fester Termin meines Tagesablaufs. Sofern es sich einrichten lässt, verfolge ich diese Meldungen mit meinen Zeichenmaterialien. Über diesen langen Zeitraum ist so eine ganze Reihe von Meldungen ‚archiviert‘. Dieses Arbeiten auf ein festgelegtes Format, in einem festgelegten Zeitrahmen und das Reagieren auf das gesprochene Wort führt zu einer Ursprünglichkeit des Zeichnens, die mich auch formal interessiert und mein Spektrum von Komposition weiterentwickelt.“

Was hier entsteht, ist nicht bloßes Mitschreiben, sondern ein künstlerisches Forschen im Modus des „Was wäre, wenn“. Das Spekulative bedeutet in diesem Zusammenhang: den Zweifel am Gehörten, die Empfänglichkeit gegenüber dem Zufälligen produktiv werden zu lassen. Es ist ein Arbeiten mit vorgegebenem Rahmen – und zugleich das mutige Überschreiten dieses Rahmens. Genau darin liegt die Nähe zum Titel dieser Ausstellung: „Entschlossen im Zweifel“. Entschlossenheit heißt hier, sich täglich diesem offenen Prozess zu stellen, ohne schon zu wissen, wohin er führt. Zweifel wird so nicht als anfechtbare Unvollkommenheit verstanden, sondern als Motor für eine Praxis, die Erkenntnis und Imagination ineinander überführt.

Dabei sind Blätter im kleinen Format entstanden, die – gebunden an die täglich ausgestrahlte Radiosendung – einer strikten Regelmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit folgen und doch zugleich Tag für Tag neu auf ein unbekanntes Thema, einen Gegenstand der Betrachtung reagieren. Jeder Sendung, jeder Meldung antwortet Tobias Stengel mit einer zeichnerischen Geste, die sich zwischen Reflex und Überlegung bewegt. So entsteht eine Praxis, die gleichermaßen von Selbstdisziplin wie von Aufgeschlossenheit getragen ist: festgelegt im Zeitrahmen, aber unvorhersehbar im Inhalt.

Begleitend zu seinem Hauptwerk, das sich der mathematischen Abstraktion zwischen Konstruktivismus und Minimal verschreibt, eröffnet sich hier ein eigener Kosmos erzählerischer Perspektiven. Diese Blätter beziehen durchaus gegenständliche Passagen ein, lassen Notizen, Splitter von Sprache und Gedanken einfließen und verwandeln das Gehörte in einen visuellen „plot“. Sie schreiben der Radiosendung eine zweite Ebene ein – eine, die nicht einfach dokumentiert, sondern assoziativ Fragmente des Gehörten in eine subjektive Bildsprache überführt, die eigene Erfahrungen und Gedanken sichtbar macht.

Gerade in dieser Transformation zeigt sich das Suchende und gleichsam Visionäre: die Fähigkeit, aus einer rational vermittelten Information neue Bildwelten zu erschließen, die nicht in der Wissenschaft, sondern in der Imagination verankert sind. Es ist eine Forschung, die nicht beweist, sondern andeutet, die nicht festschreibt, sondern öffnet. Und so fügen die Radiozeichnungen dem strengen Vokabular von Geometrie und Zahl eine Dimension hinzu, die erzählerisch, poetisch und fragend ist – und damit im besten Sinne „Entschlossen im Zweifel“ verkörpert.

Liebe Gäste,

in Tobias Stengels Werk wird sichtbar, dass Zweifel kein Defizit ist, sondern ein schöpferisches Prinzip: eine Haltung, die uns lehrt, das Fragile, das Vorläufige, das Offene nicht zu fürchten, sondern als Möglichkeit zu begreifen. Entschlossenheit im Zweifel – das heißt, den Mut zu haben, Fragen nicht sofort mit Gewissheiten zu beantworten, sondern ihnen Raum zu geben.

Die Ausstellung, die wir heute eröffnen, ist nicht nur ein eindrucksvoller Rückblick auf vier Jahrzehnte künstlerischen Schaffens, sondern zugleich eine Einladung, selbst diesen Weg tastend mitzugehen: durch Ordnungen und Systeme, durch Abweichungen und Überschneidungen, durch Spekulation und poetische Imagination.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Gwendolin Kremer

Rede zur Eröffnung der Ausstellung „Entschlossen im Zweifel“ von Tobias Stengel Rathausgalerie Grimma, 23. August 2025

Prof. Matthias Flügge „Magie des Rationalen“, 2024

Tobias Stengel aus Dresden ist als Künstler früh aufgefallen. Wer sich im Osten für das Neue in den 1980er Jahren interessierte, dem blieb die Gruppe Meier nicht verborgen. Schon 1985, vor seinem Abschluss des Kunsthochschulstudiums der Bildhauerei an der Dresdener Akademie bei dem figurativ arbeitenden Professor Gerd Jaeger (1927–2019), der auch ein veritabler Karikaturenzeichner war, hatte Stengel sich mit Christian Späte und Matthias Jackisch zu dieser Künstlergruppe zusammengefunden. Sie existierte bis 1991 und hat mit ihren Arbeiten im öffentlichen Raum und in Ausstellungen den figurativen Kanon der akademisch disponierten Skulptur in Ostdeutschland durchbrochen. Als die Mitglieder der Gruppe eigene Wege gingen, fand Stengel schnell den seinen und wandte sich als Künstler den Wissenschaften und der Philosophie zu. Nicht um diese zu imitieren oder gar zu illustrieren, sondern als jemand, der Impulse, die er aus anderen Gebieten erfährt, aufnimmt und für die Sphäre der Ästhetik produktiv macht, wo sie dann zu einem Eigenleben finden. Etliche Jahre lang hat er fast täglich die halbstündige Wissenschaftssendung »Forschung aktuell« des Deutschlandfunks gehört und dabei auf Karteikarten das Gesprochene visualisiert.

Aus diesen eher zufälligen Begegnungen mit allgemein wissenschaftlichen Themen entstand Tobias Stengels offenes Konzept konkreter Formfindungen durch die freie Variation mathematischer und geometrischer Berechnungen. Mit am Anfang dieser umfangreichen Werkgruppe, die er in den vergangenen Jahren in gewohnt gelassener Intensität entwickelt hat, steht die Zeichnung mit dem Titel: »Fünf verschiedene Querschnitte, davon einer ein Quadrat« (S. 32). Was man sieht, sind Linien, die zwischen einzelnen, markierten Verbindungspunkten in einem quadratischen Raster verlaufen. Die Linien kreuzen sich unregelmäßig, die Mittelpunkte der Grundrisse liegen übereinander, wodurch die einzelnen geraden Linien sich zu einem Geflecht verbinden, in dessen Mitte eine Leere bleibt. Der künstlerisch denkende Mensch mag an einen eingezäunten Hortus conclusus denken, der Kunsthistoriker eine abstrahierte Dornenkrone sehen oder der Mathematiker den Versuch einer Beweisführung für eine unbekannte These mit den Methoden der Geometrie. Es ist aber etwas ganz anderes: eine Verbildlichung der Lösungen von Sudoku-Rätseln, auf denen einzelne Zahlen miteinander so verbunden worden sind, dass sie übereinanderliegende geometrische Formen bilden, die das Auge im Einzelnen nicht auflösen kann. Es verirrt sich gleichsam im Gewirr der von Punkt zu Punkt mit dem Lineal gezogenen Linien. Man findet das einzige Quadrat nur, wenn man sie mit einem spitzen Gegenstand nach zeichnet. Aber das ist nicht der Sinn der Übung in Geometrie. Kein Vexierbild.

Es begann in einer kritischen Phase der Arbeit mit dem Lösen von Sudoku-Rätseln, wie man sie in den Vorlagenbüchern für Fortgeschrittene findet. Das war eine Konzentrationsübung, um einen Ausgangspunkt für die weitere Arbeit zu finden. Dann begann Tobias Stengel, die Zahlen in den Sudoku-Quadraten miteinander zu verbinden, und es entstanden geometrische Grundrisse, zufällig vorgegebene Formen. Um sie in eine Ordnung zu bringen, die weitere Ableitungen ermöglicht, entwickelte er die Zahlencodes und ihre Verknüpfungen selbst unter Anwendung der Sudoku-Regeln. Man könnte sagen: Der Künstler variiert und öffnet die Regeln seines Spieles so lange, bis sie ihm die gewünschte gestalterische Freiheit lassen, ohne ihre Autorität aufzugeben. Das mag Georges Braque gemeint haben, als er schrieb: »Ich liebe die Regel, die das Gefühl stabilisiert.« Es ließe sich ergänzen: … aber nicht die Form vorschreibt. Gleichwohl resultiert die Form aus Zahlen, denn Tobias Stengel liebt die Zahlen. Das hat er schon immer getan, zumindest seit er in den frühen 1990er Jahren den ganz eigenen Weg gefunden hatte, den er seither geht. Ganz im Sinne von Novalis’ mathematischen Fragmenten: »Zahlen sind wie Zeichen und Worte, Erscheinungen, Repräsentationen. Ihre Verhältnisse sind Weltverhältnisse. Die reine Mathematik ist die Anschauung des Verstan – des, als Universum. […] Aller Genuss ist musikalisch, mithin mathematisch. Das höchste Leben ist Mathematik. Es kann Mathematiker der ersten Größe geben, die nicht rechnen können. Man kann ein großer Rechner sein, ohne die Mathematik zu ahnden. […] Die Mathematiker sind die einzig Glücklichen. Der Mathematiker weiß alles. Er könnte es, wenn er es nicht wüßte. […] Die Zahlen sind die Drogen. Die Arithmetik ihre Pharmazie.2

Dabei ist Tobias Stengels Werk der vergangenen drei Jahrzehnte in deutlicher Distanz zu dem Ideenraum der konstruktiven Kunst entstanden. Es geht ihm nicht darum, die berechenbaren Verhältnisse selbst zur Anschauung zu bringen, sondern sie in freier Variation zu umkreisen als eine bildnerische Untersuchung und ästhetische Anverwandlung von mathematischen, geometrischen und auch ornamentalen Einsichten und Erfindungen. Diese Arbeitsweise hat neben der mathematischen und der ästhetischen zugleich eine eminent kulturelle Dimension. Tobias Stengel hat sich ausgiebig mit dem Würfel und anderen Polyedern beschäftigt, mit dem Goldenen Schnitt, mit Kristallformen und auch mit den grafischen Regeln islamischer Ornamentik. Über die Faszination durch magische Quadrate fand er schließlich zu den Rätseln des Sudoku. In Wikipedia kann man dazu eine klare Definition lesen: »Sudoku (japanisch Sūdoku, kurz für Sūji wa dokushin ni kagiru, wörtlich so viel wie ›Ziffern dürfen nur einmal vorkommen‹) ist eine Gattung von Logikrätseln, die aus den lateinischen Quadraten entstand. In der üblichen Version ist es das Ziel, ein 9×9-Gitter mit den Ziffern 1 bis 9 so zu füllen, dass jede Ziffer in jeder Einheit (Spalte, Zeile, Block = 3×3-Unterquadrat) genau einmal vorkommt – und in jedem der 81 Felder exakt eine Ziffer vorkommt.

Ausgangspunkt ist ein Gitter, in dem bereits mehrere Ziffern vorgegeben sind.« Abgeleitet von dieser Grundregel, gibt es mittlerweile eine Fülle von Sonderformen, darunter auch grafische, und weiteren Komplikationen. Die Lösungen dieser logischen Rätsel, die der Künstler oftmals selbst entwirft, sind nun das eigentliche bildnerische Material von seinen Werken. Mit den linearen Verbindungen auf den je 9×9 Felder großen Tafeln entstehen jene grundrissartigen Formen, die die erwähnte zweidimensionale Zeichnung bilden. An Stengels Wand hängt eine kleine Variante dieser Zeichnungen. Da runter ein Zettel, darauf steht handschriftlich: »Ein erster Schritt in den Raum.«

Das bedeutet, dass der Raum von seinen plastischen Arbeiten sich quasi aus der Fläche, aus der Zeichnung zur Skulptur erhebt, wenn er die einzelnen Vielecke gleichsam nach oben entfaltet und die so sich bildenden Zwischenräume mit Material ausgefüllt sind. So entsteht eine räumliche Form, die – obwohl sie durch die horizontalen Umrisse der Ebenen im Grunde organisiert ist – eine unendliche Zahl von Möglichkeiten der Gestaltung eröffnet.

Tobias Stengel, dem gelernten Bildhauer, ist es bis heute wichtig, dass gewisse bildhauerische Grundsätze auch in den mathematisch determinierten Plastiken Geltung behalten. Das sind z. B. Allansichtigkeit, Materialgerechtigkeit, Statik, das Verhältnis von Oberfläche und Licht, von konkaven und konvexen Linien und Flächen etc. Es geht also letztlich auch um Skulpturen im klassischen Sinne.

Aus der Einsicht, die organische Figur könne der Bildhauerei keine neuen Impulse mehr geben, hat Tobias Stengel seine Arbeit als eine Praxis künstlerischer Forschung im Dialog mit der Zahlenlehre etabliert. In seinem Atelier sind in den vergangenen Jahren eine ganze Anzahl dieser aus Zahlen spielen resultierenden Plastiken entstanden. Die größte verbindet den Fußboden mit der Decke. Fast schon majestätisch, wie die unvergleichliche Endlose Säule, gebaut aus 15 oktaedrischen Modulen von Constantin Brâncuşi in Târgu Jiu.

Tobias Stengel hat seine Säulenformen aus Gips oder Keramik gebaut, auch in Bronze gegossen oder ihre Konstruktion mit hölzernen Stäben in den Raum gezeichnet. Und er hat sie wieder ins Zweidimensionale zurückgeführt, in flache Reliefs, Zeichnungen und Collagen. Indem er das Sudoku zum Quellcode einer höchst vielgestaltigen Werkgruppe erklärt und dabei ungezählte Abzweigungen und Varianten herbeigeführt und auch zugelassen hat, konnte Stengels Werk der Magie, die im mathematischen Denken seit Anbeginn präsent ist, eine ganz eigene Erscheinungsform schaffen.

Der russische Religionsphilosoph, Mathematiker und Kunstwissenschaftler Pavel Florenskij, in den 1920er Jahren Professor für Raumanalyse am avantgardistischen WChUTEMAS3 in Moskau, 1937 ermordet vom NKWD4, schrieb aus der Haft: »Die Mathematik darf kein Ballast für den Kopf sein, etwas von außen Kommendes, sondern sie muss zur Denkgewohnheit werden: Man muss lernen, geometrische Verhältnisse in jeder Wirklichkeit und Formeln in allen Erscheinungen zu erblicken. Wer […] das mathematische Denken vergisst, wenn von Mathematik nicht die Rede ist, der hat sich die Mathematik noch nicht zu eigen gemacht.5

Mathematik als künstlerische Denkgewohnheit: Die Rationalität des Wissens und die Magie des Künstlerischen als ein Gemeinsames zu denken, ist eine Grundlage der Kunst der Neuzeit. Sie in die ideologische Volatilität der Nach-Postmoderne hinüberzuretten, ist nicht nur eine künstlerische, sondern auch eine kulturelle Tat.

Matthias Flügge / Mai 2024

Anmerkungen:

1 Vgl.: https://www.youtube.com/watch?v=flp4ggJG8rk.

2 Novalis: Magische Mathematik. https://www.projekt-gutenberg.org/novalis/fragmen1/chap009.html.

3 Dt.: Höheres Künstlerisch-Technisches Institut.

4 Dt.: Volkskommissariat für Innere Angelegenheiten.

5 Dt. in: Sinn und Form, Berlin, Heft 2/1998, S. 205.

Henry Puchert, Eröffnungsrede Galerie Adlergasse, 2024

Tobias Stengel „Sudoku“ / Galerie Adlergasse 1.11.24

Ich möchte mit einem Gedicht von Ludwig Steinherr (Jahrgang 1962) beginnen, das so ziemlich

genau das erfasst, worüber wir in den Tagen des Aufbaues dieser Ausstellung gesprochen haben.

Worauf wir zurückblicken und angesichts unseres Alters, was noch möglich ist. Und wie wir hier

so herumkräbeln.

Dieses Privileg

da zu sein

als Nachtfalter Iltis Molekül

als Stein oder Mensch

zwischen Abermilliarden

verworfener Möglichkeiten

ungezeugter Leben

da zu sein –

reglos stumm

oder mit Atem

Herzschlag Schmerzempfinden

in hellen in dunklen Zimmern

zu kämpfen zu lieben

zu träumen oder

nicht weiter zu wissen

schlaflos zu liegen

zu hoffen dass die Zeit

vergeht

Tobias Stengel hat ein langes, prägendes Leben künstlerischer Auseinandersetzung und

Erfahrung hinter sich und hoffentlich erfüllte Tage vor sich.

Sei Vater, Gerhard Stengel, unterwies ihn als Kind behutsam: „Geh nie ohne Stift und Papier aus

dem Haus.“ Denn, das sage ich, überall ist Zeichenland.

Der Begabtenförderung an der HfBK Dresden folgten Abendstudium, Hochschulstudium, keine

Meisterschülerjahre. Die ganze Kette Dresdner Prägungen, die in der DDR, wenn man in einen

Künstlerhaushalt hineingeboren wurde, möglich war.

Mit der Ausnahme, keine Steinmetzlehre absolviert zu haben. (Das ist ein Dresdner Spezialthema)

Nicht ganz grundlos steht die Plastik einer stehenden Figur aus dem Diplomjahr in dieser

Ausstellung. Worauf verweist sie?

Wie all das durchbrechen?

Als Mitglied des Künstlerkollektives „Meier“ mit Christian Späte und Matthias Jackisch wird mit

offenen Gestaltungsprozessen experimentiert. Es geht nicht um das Ergebnis. Es geht darum, es

getan zu haben. Am Besten vor Ort. In kunstfernen Räumen. Aber in solchen, in den

gemeinsamneue Erfahrungen gewonnen werden konnten. Das ist aufgeladen, denn es geschieht

nicht im Atelier sondern öffentlich.

Den Figurenkanon versucht er hinter sich zu lassen.

Er orientiert sich an Denk-und Ordnungssystemen. Wichtig daran ist, das diese sich wirklich

durchdringen, auffächern, auch sprengen, vervielfachen, aber als Ganzes auch eins sein können.

Die gruppendynamischen Prozesse und Verortungsversuche enden nach 1989 nicht nur für die

Gruppe Meyer in individuellen Schritten in eine neue Welt. Das Vorleben wurde vom wirklichen

Leben eingeholt, als ein gesamtgesellschaftlicher Prozess der Umformung und Bedeutungsverschiebung.

Wie macht man da weiter?

Tobias Stengel`s nicht zu erschütterndes Interesse an Mathematik und Geometrie macht ihn zum

subjektiv Forschenden. Der gelernte Baufacharbeiter hat ein klares Interesse an selbsterklärenden

Anleitungszeichnungen. An aufgefalteten Modellen, die als Zeichnung in die Fläche übertragen

werden. Und gehen wir diesen Schritt mit, das Auseinandergeschnittenes wieder

zusammengeklebt werden kann, so verstehen wir einen Teil der Arbeitsmethode. Ein Prinzip, das

jeder kennt und als Kind vielfach durchgespielt hat.

Auch hier werden Würfel, Vielecke, Kristalle als System einer Ordnung auf Systeme anderer

Ordnungen wie Karten mit Höhenlinien, Grundstückskataster oder ganz aktuell in der Ausstellung

Sudokuquadrate appliziert.

Sie sollen auf mögliche Orte verweisen, dass dort so gedacht, gebaut, gefunden, gelebt wird.

Das Aufgefächerte zeigt einerseits die Varianten einer plastischen Form und andererseits wird das

zu betrachtende mitunter unübersichtlich. Es bedarf einer großen Vorstellungskraft.

Was muss ich also mitbringen, um zu begreifen, was vor sich geht, ohne es gleich als reine

Ästhetik abzutun.

Tobias Stengel arbeitet mit Verve.

Er enthusiasmisiert seine Gedanken.

Er spricht von Entdeckungen auf dem Papier wie andere von Berggipfeln.

Er brennt dafür.

Diese Liebe läßt ihn exakte Linien ziehen, Flächen zeichnen und füllen, in immer neuer

Kombination, in veränderten Winkeln, Verschiebungen, Projektionen.

Er hört Wissenschaftssendungen im Radio und liest im fetten Buch der Kombinatorik Helmut

Lachenmanns. „Nicht das Erlebnis von Schönheit ist das Ziel des Komponierens, sondern die

Erfahrung von Anordnung und Verwandlung ungewohnter Klangereignisse.“

Der Künstler ist rastlos.

Er raucht.

Er steht am Fenster und sieht den Hang hinab ins Tal zur Stadt.

Er geht zurück zum Arbeitstisch mitten im Zimmer und schlägt die Mappe mit den Zeichnungen

auf. Jede ist auf ein gesondertes Papier montiert. Er kann es sofort rahmen. Das ist ihm wichtig.

Er muss sich überzeugen. In Reihen, in Anordnungen, letztendlich in Zuweisungen, die er selbst

bestimmt. Er ist beständig auf der Suche nach einer neuen plastischen Form.

In einer Krisensituation fängt er an Sudoku zu spielen. 9×9 Quadrate, mehr als ein aufgefächerter

Würfel. Hier hinein verbindet er Zahlen miteinander. Konstruiert sozusagen Flächen um einen

gedachten Mittelpunkt. Er überträgt die Formen auf größere Bögen und verschiebt in der Fläche

die Überlagerung der nächsten Form nach oben. Und die Nächste und die nächste. Damit das

erkennbar bleibt in Graustufen auf dem Papier, in Farbstufen in Mdf.

Das spiel von Überlagerung und Zergliederung kann soweit getrieben werden, dass keine Form

mehr sichtbar wird, sondern nur noch Struktur.

In dieser Balance sind die Arbeiten und oft genug bricht er darüber ab und lacht.

Das Erforschen all dieser Möglichkeiten ergießt sich in Reihen von Zeichnungen, Faltungen,

Gouachen die weiter in Modellen erprobt werden müssen.

Entscheidend für die einmal konstruierten Flächen ist der Abstand zueinander, der im

Übereinanderschichten keine Säule, keine Stele, sondern wieder Figur wird.

Ohne Extremitäten. Aufgerichtet einer Wirbelsäule gleich, in der sich alle Teile um eine Achse, wie

in einem Gedankenfaden bewegen. Der Mantel der sie umschließt greift nicht nach dem

Querschnitt ihrer Wirbel. Und so sind die Teile gleichzeitig als ein Aufeinander und Zueinander zu

verstehen. Als eine Gleichung für Verwandlung von konvex zu konkav, von spitz zu stumpf, von

Quadrat zu Vieleck vom Grund zum Firmament, von der Draufsicht zum kubistischen Spiegel, vom

Fragment zum Panorama de Ansichten, von der Figur zur Architektur vom Denken zur Welt.

Es gibt keinen abschließenden Satz.

Ich höre einfach auf zu reden.

Denn Tobias stengel schafft und schöpft ja noch.

Alles ist im Fluss.

Danke.

Henry Puchert

Susanne Greinke „Zahlen im Raum, 2019

Tobias Stengel probiert. Er rechnet und zeichnet. Er scheitert und versucht es erneut. Er überlegt, schreibt Zahlenreihen. Er zeichnet und staunt…

Subjektive Forschungen nennt der Dresdner Künstler seine Methode, die er seit über dreißig Jahren verfolgt. Dabei gleicht sein Blick auf die Welt, dem eines Phänomenologen. Alles was dem Künstler ins Blickfeld gerät, wird auf die ihm innewohnenden, bildnerischen und mathematischen Gesetzmäßigkeiten hin untersucht: vom Würfel über das Castel del Monte zum Sudoku. Dabei beschäftigen ihn die Möglichkeiten eines Erkenntnisgewinns durch bildliche Aneignung. Dass er sich in diesem Kontext vorwiegend der Zeichnung bedient, erscheint naheliegend, denn Veranschaulichung und Prozess der Bildentstehung, also Sehen und Denken, kombiniert mit der Bewegung der Hand fallen in der Handzeichnung zusammen. Zeichnen ist eine Form des „Begreifens“.

Mitte der 1980er-Jahre, nach seinem Studium der Bildhauerei an der Hochschule für Bildende Künste Dresden, das sich im Wesentlichen auf die Beschäftigung mit der menschlichen Figur bezog, verabschiedet sich der mathematikaffine Künstler von der Figuration. Allerdings hat sich das an der Figuration erlernte Nachdenken über formale und ästhetische Fragen bezogen auf den dreidimensionalen Körper in seine Arbeitsweise eingeschrieben. Auf der Suche nach einem neutralen Körper jenseits der Figur, der nicht über die Abstraktion entwickelt werden soll, sondern an sich abstrakt ist, stößt er auf den Würfel. Der Würfel (Hexaeder) zählt zu jenen Körpern, aus denen sich nach Platon die Natur bildet. Im Würfel vereinen sich Berechenbarkeit und Welterkenntnis. Für seine Untersuchungen wählt er die Methode des Zerlegens oder des Auseinanderfaltens, also die Übertragung des dreidimensionalen Körpers in die zweidimensionale Fläche mittels der Zeichnung oder indem er den Würfels selbst über seine Flächen und Kanten abrollt. Mit der Würfelanatomie betreibt er eine Art analytischer Bildhauerei. Die einzelnen Varianten des Zerlegens dienen ihm als Module und Grundmaterial für komplexe Strukturen oder Ornamente. Über die Ornamentik gelangt er zum Goldenen Schnitt, einem als grundlegend angenommenen Verhältnis des Ganzen zu seinen Teilen. Der Goldene Schnitt lässt sich in natürlichen Erscheinungen, wie in Artefakten nachweisen. Im Verlauf der Geschichte der Geometrie wurden verschiedene Varianten des Goldenen Schnitts konstruiert. Stengel ritzt diese in mit Gips beschichtete Tafeln. Noch ganz durchdrungen von der Beschäftigung mit den geometrischen Konstruktionsvarianten des Goldenen Schnitts, lässt er sich in Italien von der Architektur des Castel del Monte faszinieren. Er beginnt in dem oktogonal angelegten Bau nach Proportionen zu suchen, die auf dem Goldenen Schnitt beruhen. Er erfasst den Bau über den Grundriss. Nun besteht so ein Oktogon (Achteck) eigentlich aus zwei übereinander gelagerten Quadraten, der Grundfläche des Würfels. Auch das beliebte Zahlenrätsel Sudoku wird aus 9 x 9 Quadraten gebildet, die jeweils zu drei mal drei Blöcken zusammengefasst sind. Abgesehen von der Lust am Lösen solcher Rätsel stellt sich dem Künstler die Frage, ob sich nicht über eine Verbildlichung einfachere Lösungswege für das Sudoku finden lassen.

Das Zahlenrätsel Sudoku wurde 1979 entwickelt. Es geht auf das lateinische Quadrat von Leonhard Euler oder die französischen Carré magique diabolique, welche sich um die Jahrhundertwende vom 19. zum frühen 20. Jahrhundert in verschiedenen französischen Zeitschriften fanden, zurück. Ziel beim Sudoku ist es, in den einzelnen Blöcken alle Zahlen von 1 bis 9 unterzubringen. Dabei darf jede Zahl nur einmal in der waagerechten, wie in der senkrechten Felderreihe vorkommen. In den verschiedenen Schwierigkeitsgraden sind weniger oder mehr Zahlen vorgegeben.

Im Ergebnis finden sich Quadrate mit Zahlenfolgen. Die sich in jeder Gruppe wiederholen. Diese sich wiederholenden Zahlen verbindet Tobias Stengel mit Linien.

Aus den Verbindungen der Zahlen entstehenden unregelmäßige Vielecke. Verbindet er alle 9 Zahlen in jedem der Blöcke, überlagern sich die Vielecke. Aus dieser Arbeitsweise geht eine große Zahl von Zeichnungen hervor. Sie erscheinen als Notationen, im Sinne von Aufzeichnungen, Handlungsanweisungen oder auch Algorithmen. Neben der eigentlichen Information werden ästhetische Aspekte, wie Farben oder die Position der Zeichnung auf dem Blatt wird in die Gestaltung einbezogen. Seine Notate erinnern an Blätter von Paul Klee, an Aufzeichnungen von Walter Benjamin oder Richard Buckminster Fuller.

Die aus Zahlenfolgen und deren Verbindungslinien gewonnenen Formen definiert Tobias Stengel als Grundflächen oder Querschnitte und überträgt sie, indem er sie übereinanderlegt, ins Räumliche. Damit bewegt er sich künstlerisch von der Fläche zurück in den Raum. Die so entstehenden säulenartigen Gebilde sind Ergebnis zufälliger Zahlenkombinationen eines trivialen Zeitvertreibs. Ihre Anzahl wächst mit den jeweils durchgespielten Variationen. Sie erscheinen als eine aus dem Zufall gebildete Antwort auf die „Endlose Säule“ von Constantin Brancusis. Doch während Brancusi eine symmetrische Form bildet, die einem gleichmäßigen Rhythmus des An- und Abschwellens folgt, also ein unendliches Ornament erschafft, erscheinen die Säulen Stengels mit ihren unregelmäßigen Modulen auf Endlichkeit angelegt.

Der Rhythmus ist unregelmäßig das An- und Abschwellen der Formen, das Bilden von Flächen und Drehungen, sowie das Spiel von Licht und Schatten führen zu einer Lebendigkeit der Form, die ihre zahlenbasierte Entstehung vergessen lässt. Sie wirken wie Prototypen für die Grundbegriffe bildhauerischen Arbeitens.

Ihre Körperlichkeit verschwindet mit ihrer Abbildung als Fotografie. Das fotografische Bild steigert das Spiel von Licht und Schatten. Es entstehen Flächen aus Graunuancen. Sie führen die Arbeiten wieder zurück in die Zweidimensionalität aus der sie hervorgegangen sind. Nur die Detailaufnahmen verdeutlichen die Materialität und Körperlichkeit. Wobei das Material Gips den Modellcharakter der Arbeiten unterstreicht. Über das Material stellt sich eine Nähe zu historischen mathematischen Modellen her, die geometrische Gesetze dreidimensional verbildlichen. Diese Modelle finden sich in vielen universitären Sammlungen. Das sich der Dresdner Künstler von ihnen anregen ließ, ist augenscheinlich.

Insofern verweilt Tobias Stengel im Prozesshaften. Selbst wenn eigenständige Zeichnungen oder Skulpturen entstehen, die für sich genommen dem klassischen Werkcharakter entsprechen, bleibt die größte Zahl der Arbeiten Zwischenprodukt seiner künstlerischen Forschungen, die keinen Abschluss findet, solange er Neues entdeckt. In diesem Sinne arbeitet Stengel konzeptuell. Selbst seine Säulen sind nichts anderes als Zahlen im Raum.

SUSANNE GREINKE, KURATORIN UND KUNSTWISSENSCHAFTLERIN

Dr. Carolin Quermann „Fraktale des Ichs“, 2015

Tobias Stengels Namen verbinden viele mit seinen spannungsreichen »Varianten des Würfels«. In dieser faszinierenden Werkgruppe untersucht der Künstler systematisch die verschiedenen Möglichkeiten, einen Würfel über Flächen und Kanten abzurollen. Es entstehen Muster, Strukturen, Kreisläufe, Reihungen, Ornamente, die nichts anderes sind als die Sichtbarmachung mathematischer Formeln in einem künstlerischen Ausdruck. Was charakterisiert einen Würfel? Was macht ein Naturelement aus, was eine Zelle? Was sind ihre Eigenschaften und Potentiale? Welche Ordnungen, Raster, Gefüge, Einheiten liegen ihnen zugrunde? Was sind das für Module, die mit anderen so kompatibel sind, dass sie eine geometrische Ordnung erschaffen können? Wann und wie entsteht aus Chaos ein Muster? Es sind diese Themen, die den Künstler augenscheinlich interessieren. Umso mehr überrascht die Moritzburger Ausstellung. Denn wer von uns wusste, dass Tobias Stengel Selbstbildnisse zeichnet? In dieser Ausstellung sind rund 50 Selbstporträts versammelt. Immer wieder und von allen Seiten sieht uns Tobias Stengel an, meist als Frontalporträt. Häufig vertreten sind Bleistiftzeichnungen, Tuscheblätter und Aquarelle, wir finden aber auch die Verwendung von Wachskreide und Deckweiß, Tinte, Kugelschreiber oder Kopierstift. Tobias Stengel begann mit dem Porträtieren seiner selbst im Jahr 1981. Damals war er zarte 22 Jahre alt. Die frühesten Arbeiten, die Sie hier in der Ausstellung sehen können, stammen aus dem Jahr 1982, die letzten sind in diesem Jahr entstanden, 2015. Ich weiß gar nicht, ob dem Künstler bewusst ist, dass wir mit dieser Schau ein veritables Jubiläum begehen: Seit nunmehr 35 Jahren zeichnet er sich selbst; natürlich nicht durchgehend und nicht immer mit der gleichen Intensität. Es gab teils Pausen über mehrere Jahre, doch dann trieb es Tobias Stengel erneut zu sich und zur Selbstbefragung. Warum wusste man bislang nichts von der Existenz dieses Bilderschatzes? Dies ist einfach zu beantworten: Die Zeichnungen stammen größtenteils aus Tagebüchern, Skizzenbüchern, privaten, ja intimen »Auf-Zeichnungen« — schon das Wort spricht für sich. Er hatte nie vor, sie öffentlich zu präsentieren. Doch hier im Käthe-Kollwitz-Haus ist die passende Heimstatt für eine solche Präsentation: klein und in behütender, schützender Nähe zur Kollwitz darf man seine persönlichen Aufzeichnungen öffnen und einem Publikum offenbaren. Jedem Liebhaber von Künstler- und Skizzenbüchern mag es schmerzen zu hören, dass Tobias Stengel viele Blätter aus seinen Büchern heraustrennte, um sie hier in dieser Form zeigen zu können, vor allem die kleineren Formate betrifft dies. Umso mehr bewundere ich den konsequenten Schritt des Künstlers, diese sehr persönlichen Arbeiten aus ihren Bindungen zu lösen und unseren Blicken anzuvertrauen. Selbstbildnisse, wie wir sie heute kennen und wie sie in dieser Ausstellung zu sehen sind, gibt es als Bildtypus — zumindest in der europäischen Tradition — eigentlich erst seit Ende des Mittelalters. Peter Parlers Bildnisskulptur im Prager Veitsdom gehört zu einer ihrer ersten Positionen. Diese entstand vor fast 650 Jahren — wohl ab 1374. Während des 15. Jahrhunderts verbreitet sich das Selbstbildnis immer weiter, südlich wie nördlich der Alpen. Seitdem kann man von einer wirklich etablierten Gattung sprechen. Albrecht Dürer schuf eine ganze Serie von Selbstbildnissen. Rembrandt hat dann, im 17. Jahrhundert, die eigene Lebensgeschichte in einer Sequenz von Selbstporträts zum Gegenstand gemacht. Die Reihe ließe sich unendlich fortsetzen: Vincent van Gogh, Lovis Corinth, Max Beckmann natürlich, nicht zuletzt Käthe Kollwitz. Seltsamerweise blieb das Selbstbildnis auch dann stark und präsent, als die abstrakte Kunst ihre großen Erfolge feierte: Arnulf Rainers Übermalungen entstanden im 20. Jahrhundert, Andy Warhols Fotoserien, Cindy Shermans Verkleidungen, Jeff Koons Verkitschungen, Bruce Naumans Filme. Oder denken wir an Dresden: an Otto Dix, Oskar Kokoschka, Gerhard Kettner, an Horst Leifer. Alle stellten sich selbst dar.

Warum ist das Selbstbildnis von solcher Bedeutung? Es gibt einen ganz lapidaren ersten Grund, den man hier anführen kann: Das »Ich« als Modell steht schlicht und ergreifend immer, und zudem immer kostenfrei, zur Verfügung. Am Selbst kann man, und das mag ein weiterer wichtiger Grund sein, — ohne jemanden zu verletzen, ganz privat und quasi unbeobachtet — künstlerische Fragestellungen erproben: also Technik, Ausdruck, Aufbau, Proportion, Wirkung. Das geschieht auch hier bei Tobias Stengel. Denken Sie allein an die anfangs aufgezählten vielfältigen Techniken. Aber das ist es natürlich nicht allein. Das Selbstbildnis diente schon immer auch als Mittel der Selbsterkundung, der Selbstbefragung. Das Ich wird in den Zeitverlauf gestellt: Wo stehe ich im Leben? Wo bin ich inmitten meiner künstlerischen und stilistischen Entwicklung oder auch inmitten des gesellschaftlichen Wandels? Das Selbst dient als Spiegel, der die Wirrnisse der Zeit reflektiert, und dabei stets das individuelle Ich im Vordergrund hält.

Dies gelingt Tobias Stengel ohne Beiwerk, ohne Attribute, ohne die Rhetorik einer Gebärde, ohne jede Attitüde; keine Oberkörper, keine Hände, keine Landschaft, keine Verortung. Der Kopf wird nicht inszeniert, nicht in Szene gesetzt. Stattdessen steht das Gesicht als Ort höchster Konzentration im Vordergrund. Wir sehen hier eine Versammlung von formalen Fragestellungen und Erprobungen, aber zugleich von Seelen- und Geisteskräften. Die frühen Arbeiten entstanden noch während seines Studiums. Entfernt vom professoralen Blick an der Kunsthochschule analysierte der junge Künstler zuhause vor dem Spiegel den Aufbau eines Kopfes. Das eigene Haupt diente ihm als Experimentierfeld.

Das hat sich bis jetzt nicht geändert. Hier werden Paarungen von frühen und späten Werken präsentiert, an denen Sie gut nachvollziehen können, dass sich Tobias Stengel aktuell wie damals mit formalen Fragestellungen des Aufbaus und der räumlichen und plastischen Erfassung eines Kopfes beschäftigt. Dies liegt auch darin begründet, dass der Künstler heute mit seinen Studenten Porträtstudien macht und aus diesem Beweggrund nochmals intensiv analytisch an den Körperteil herangeht. Auf anderen Blättern erkennen Sie Tobias Stengels Idee, den Kopf aus einem Zickzackband, das vor und zurück springt, oder aus sich überschneidenden Ringen dreidimensional zu erfassen. Diese Selbstbildnisse sind als Fingerübungen zu verstehen, als zeichnerische Etüden. Die eigene Identität wird aus einer Position der Distanz beobachtet. Das eigene Gesicht wird nicht abgezeichnet, sondern analytisch erschlossen. Andere Zeichnungen jedoch befreien sich von diesen formalen Fragen, sie wirken autark und authentisch in ihrer spontanen und unverstellten Präsenz. Drei Werkgruppen möchte ich Ihnen in diesem Zusammenhang vorstellen:

1. Zeichnungen, die um die Wendezeit entstanden sind: Die große Tuschzeichnung von 1989 besteht aus offenen und geschlossenen Partien. Sie entstand in breiten Pinselstrichen ohne jede Vorzeichnung, ohne Überlegung. Sie ist Selbstbildnis und zugleich beeindruckendes Gesellschaftsporträt in einer Zeit, in der die Geschlossenheit in Frage gestellt und die Öffnung ersehnt wurde. Genauso berührend sind die beiden Selbstbildnisse von 1990), in denen sich der gezeichnete Kopf von seinem Vorbild entfremdet, sich auftrennt, die Identität gespalten wird und das Ich verletzt ist. In jener Zeit des Wandels hätten sich wohl viele in diesem »Ich« wiedererkennen können. Es handelt sich um Selbstporträts, in denen sich nicht nur der Künstler, sondern auch wirselbst uns spiegeln können.

2. Zeichnungen, die um 2001/2002 entstanden sind: In dieser Zeit starben ein sehr guter Freund von Tobias Stengel sowie sein Vater; Zäsuren, die zu harschen Selbstbefragungen führen und einen Neuanfang erzwingen können. Generell markieren die Momente, in denen sich Tobias Stengel nach Pausen wieder dem Thema Selbstbildnis widmet, oft Momente eines Einschnitts, eines Wendepunktes, in dem es ihm um Besinnung und Neustrukturierung geht.

3. Drei Zeichnungen aus dem Jahr 1988 stehen solitär. Mit Pinsel und Tusche sind vollkommen freie Bildfindungen aufs Blatt gebracht, die das »Selbst« als ganzkörperliches Erlebnis zu begreifen versuchen. Wir Betrachter können die drei Arbeiten gleichsam als ein Abtasten des »Ich« von innen verstehen, als ein sehr intimes, eigentlich unsichtbares Vorsichgehen oder Sichvollziehen im Innern. Wir sind mit abstrakten Selbstdarstellungen konfrontiert, die darauf verzichten, die Außenseite wiederzugeben und die gerade dadurch authentischer Ausdruck einer Seelenlage des Künstlers sind. Führen wir uns all dies noch einmal vor Augen: Wir haben drei Werkgruppen genauer betrachtet, drei unterschiedliche Herangehensweisen und doch dreimal Selbstbildnisse von Tobias Stengel. Hier komme ich auf ein Thema zu sprechen, das in dieser Ausstellung ganz virulent anschaulich wird: Die Kunst des 20. Jahrhunderts ist von Vervielfachungen des Selbst durchwoben: Es gibt nicht nur ein einziges »Ich«, sondern viele. Diese Erkenntnis war von Anfang an mit der Psychoanalyse Sigmund Freuds verbunden. Seitdem thematisieren die Künstler ihre Identität aus einer Haltung heraus, die das eigene Ich gar nicht mehr als unteilbare Einheit denken kann. Das Ergebnis ist ein Tableau multipler Verwandlungen, wie wir es hier vor uns sehen. Die als sicher geglaubte Ganzheit der eigenen Identität zerfällt in viele, und diese Vielheit macht erst in ihrer Gesamtheit das Wesen des »Ich« aus.

Was hat das alles mit dem Tobias Stengel zu tun, den wir zu kennen dachten? Schon die Reihung der Bildnisse selbst ist typisch für den Künstler. Er durchleuchtet das Ich wie er den Würfel wendet. Immer wieder neu befragt er die gleiche Form: die Stirn, das Auge, das Ohr, den Mund, die Kopfform. Aus Vielheiten entsteht die eigene Identität. Und hier kehre ich zum Anfang meiner Rede zurück, zu Tobias Stengels Interessensgebieten: Was sind Eigenschaften und Potentiale der einzelnen Komponenten? Welche Ordnungen, Raster, Gefüge, Einheiten liegen all den Selbstbildnissen zugrunde? Welche Strukturen und Reihungen ergeben sich? Was sind das für Module, die mit anderen so kompatibel sind, dass sie eine Ordnung erschaffen können, die sich zu dem zusammensetzt, das sich »Tobias Stengel« nennt?

Bitte erlauben Sie mir, mit einer gewagten Wendung, einem — sagen wir — Gedankenexperiment zu enden. Vielleicht wissen Sie, dass sich Tobias Stengel sehr ausführlich mit Fraktalen beschäftigt hat. Durch eine bestimmte mathematische Formel ist es möglich, ein Gebilde zu konstruieren, das sich beim Heranzoomen immer — und immer wieder ähnlich, aber nicht gleich — wiederholt. Man gerät in eine Art Strudel, in den man zusehends tiefer hineinsinkt, ohne je an sein Ende zu gelangen. Es war Benoît Mandelbrot, der 1980 eine Arbeit zu diesem Thema veröffentlichte. Nach ihm ist die Formel benannt, die sogenannte Mandelbrotmenge. Hier bewegen wir uns in der Welt der Fraktale, auch ein Begriff von Mandelbrot. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen: »fractus« und bedeutet soviel wie »gebrochen«, »frangere« heißt übersetzt »in Stücke brechen, zerbrechen«. Es geht um eine Art geordnetes Chaos, um bestimmte natürliche oder künstliche Gebilde oder geometrische Muster, die immer wiederkehren. Wir kennen Fraktale aus der Natur, zum Beispiel vom Blumenkohl, von Farnen, Schneeflocken oder Küstenlinien. Fraktale — und nun kommt das eigentlich Verblüffende — funktionieren nur durch einen hohen Grad an »Selbstähnlichkeit«. Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein Objekt aus mehreren verkleinerten Kopien seiner selbst besteht, wie die Schneeflocke.

Wenn man es so sieht, haben wir es hier in der Ausstellung mit ganz Ähnlichem zu tun; mit einem sehr hohen Grad an Selbstähnlichkeit — selbstverständlich, es handelt sich ja um Selbst-Bildnisse! Und doch sind diese in verschiedene Seiten zersplittert, vervielfältigt; auseinander dividiert und zugleich im Gesamten zusammengefügt, chaotisch und doch systematisch; gebrochen und doch in der Gleichheit des Bildmotivs ähnlich. Eine ständige Wandlung des Selbst: Fraktale des »Ich«.

Carolin Quermann – Text zum Katalog und Ausstellung, Käthe Kollwitz Haus Moritzburg, 2015

Susanne Geinke „Flucht in die Fläche“, 2015

Ein Würfel rollt über den Tisch, ein Augenpaar verfolgt seine Bewegung. Er rollt über die Ecken und Kanten, bis er auf einer seiner Flächen zum Stehen kommt.

Mit einer solchen Szene könnte es begonnen haben, das bildnerische Programm von Tobias Stengel. Er studiert in der ersten Hälfte der 1980er Jahre Bildhauerei an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Die Ausbildung ist in jenen Jahren noch wesentlich auf Fragen der Figuration ausgerichtet und pendelt zwischen Realismus und expressivem Ausdruck. Nach dem Studium empfindet Stengel das Figürliche mit seinen ikonografischen wie ikonologischen Bedeutungen als Ballast. Zudem erscheint ihm die Auswahl dessen, was zum Bild werden soll lediglich als willkürlicher Prozess. Probleme, die am Beginn des 20. Jahrhunderts zur Entwicklung von Konstruktivismus und Konkreter Kunst beitragen und sich bis zur Minimal Art auswirken. Den Protagonisten des Konstruktivismus wie Theo van Doesburg ging es um Abgrenzung zur Abstraktion und um eine »rational erdachte und in der Ausführung rational kontrollierte Kunst«.1 Ähnlich wie seine Vorgänger ist Stengel auf der Suche nach einem Gegenentwurf zur Kunst als Selbstausdruck. Er will keine Bilder schaffen, sondern sucht nach einer Form der Erkenntnis mit bildnerischen Mitteln. Dieses Motiv wird er bis auf wenige Abschweifungen beibehalten.

Bei seinen intensiven Recherchen stößt der mathematikaffine Künstler auf die regelmäßigen Polyeder, die Platon in »Timaios« beschreibt. Nach dessen Auffassung bilden sie die Grundbausteine, aus denen sich die Welt zusammensetzt. Die fünf Körper bestehen aus identischen Flächen, Eckwinkeln und Kantenlängen. Der Hexaeder, der Würfel, versinnbildlicht in diesem System die Erde.2 Mit dem Würfel findet Stengel einen Körper den er mathematisch, wie bildnerisch untersuchen kann, der aber in seiner symbolischen Bedeutung weit über die Geometrie hinausweist. In dieser Dualität liegt sein Reiz begründet, verspricht er doch Kalkulierbarkeit und Welterkenntnis zugleich. Die Dualität, die Stengel am Würfel interessiert, blendet der Minimalist Sol Le Witt in seinem kurzen Text über den geometrischen Körper aus. Allerdings sieht LeWitt im Würfel auch eine Form, »die sich am besten als Basiseinheit für kompliziertere Funktionen eignet, als grammatikalisches Hilfsmittel, von dem die Arbeit ausgehen kann.«3

Bei seinen Würfelforschungen bedient sich Stengel jener formalen Methoden, die er im Studium zur Untersuchung der menschlichen Figur bereits trainiert hat. Zeitgleich beginnt er, wohl angeregt durch Platons Text, über das Verhältnis von Gesamtkomposition und Detail nachzudenken, sowie über die Frage von Anfang und Ende einer Zeichnung. Hier greift er wiederum zum Würfel, beschriftet seine Flächen mit den Worten ›Anfang‹ und ›Ende‹ und macht ihn zum Werkzeug der Klärung. Aus dem Würfelspiel geht eine Serie von Tuschezeichnungen hervor, die den dreidimensionalen Körper auf Verschiedene Weise zerlegen, also ins Zweidimensionale übertragen. Diese Zeichnungen sind seriell aufeinander bezogen und haben den Charakter von Notationen. Die vom Pinsel umrissenen und aneinandergefügten Quadrate bilden alle Grundvarianten der Möglichkeiten des Auseinanderfaltens ab. Mit dem Zerlegen als formaler Methode und den daraus resultierenden Arbeiten, welche die einzelnen Schritte abbilden, unterscheidet sich Stengel wesentlich vom Dresdner Klassiker der Abstraktion Hermann Glöckner. Während Glöckner durch Faltungen Raumerzeugt, klappt Stengel die räumlichen Gebilde auseinander und vernichtet damit Raum zugunsten der Fläche. Parallel zu den Zeichnungen entstehen Lithografien, die den Kubus in dunkle Quadrate mit schemenhaften Binnenzeichnungen aufgliedern. Die Binnenzeichnungen sind Variationen des magischen Quadrates, das er in den darauffolgenden Jahren noch einmal isoliert betrachten und in verschiedenen Varianten darstellen wird. Nach den schwarzweißen Zeichnungen und Grafiken arbeitet er mit farbigen Überlagerungen der Grundvariationen. In der ersten Phase seiner Untersuchungen klappt er den Würfel im rechten Winkel über die Kanten auseinander. Mit dem zusätzlichen Abrollen über die Ecken potenzieren sich die Möglichkeiten und er gelangt zu insgesamt 40 Varianten. Nun beginnt er mit Abdrücken des Würfels im Sand zu experimentieren, die er mit flüssigem Wachs ausgießt und erkalten lässt.

In seinem Tagebuch notiert er am 27. November 1994: »Das Abrollen des Würfels im Sand stellt eine Brücke dar. Jeder Abdruck dokumentiert meine innere Spannung. Jeder Abdruck verbindet den Raum mit der Fläche, den Gedanken mit der Materie, Emotion mit Rationalität, konvex mit konkav. Jeder Abdruck wird ablesbar am erstarrten Wachs, das in die Negativform des Sandes gegossen wurde. Es verharrt in dieser Form, bis es wieder eingeschmolzen wird und eine andere Situation ausfüllt.« Dieser sinnliche Vorgang simuliert durch seine permanente Wiederholung nicht nur das strenge Arbeiten in wissenschaftlichen Versuchsreihen, sondern erinnert auch an rituelle Handlungen.

Mit der Einbeziehung des Abdrucks in den künstlerischen Prozess berührt Stengel eine Thematik, die eng an das Bild und die Frage nach seiner klassischen Funktion der Repräsentation gebunden ist. Der Abdruck kann, so der französische Kunsthistoriker und Philosoph Georges Didi-Hubermann, als erste künstlerische Äußerung des Menschen gedeutet werden. Er findet sich bereits in steinzeitlichen Höhlen. Nach Didi-Hubermanns seiner Auffassung: ist »der Abdruck eine für dieses Jahrhundert (er bezieht sich auf das 20 Jahrhundert A.d.V.) typische Form der Kritik an der klassischen Repräsentation (…)–die jedoch einen grundlegend anderen Weg einschlägt als die Abstraktion, denn statt sich radikal vom dargestellten Gegenstand, vom ›Realen‹ abzuwenden, wendet der Abdruck sich ihm radikal zu (…)«.4 Die Zuwendung liegt hier in der Berührung des Dinges mit dem eigentlichen Bildträger begründet.

Bei Stengel ist es der Sand, den er als ephemeren Bildträger nutzt. Bezogen auf Platon berührt Der Würfel jenes Element, das er darstellt: die Erde. Der Abdruck einer der Flächen des Würfels bildet ein Quadrat. Das Quadrat von Hand in den Sand gezeichnet ist die Urform des muslimischen Gebetshauses, der Moschee. Damit lässt sich eine Brücke vom Würfel zu den »Islamic Patterns« schlagen. Die Buntstiftzeichnungen sind aus der direkten Anschauung islamischer Ornamente an Architekturen entstanden. Um die Ornamente zu begreifen, zerlegt Stengel sie ebenfalls. Die Fragmente fügt er zu neuen Strukturen zusammen, die sich überlagern und damit andere Assoziationsräume eröffnen. Die Blätter erinnern an technische Zeichnungen oder Ornamentstudien. Das unterscheidet sie wesentlich von den modularen Wachsreliefs mit ihrer haptischen Qualität, die den Prozess ihrer Entstehung speichern. Das Wachs, mit dem Stengel die Würfelspuren im Sand ausgießt, konserviert die Geste des Abdrückens sowie den Augenblick, die Zeit. Wie der Abdruck als Zwischenschritt der Bildproduktion ruft auch die Verwendung von Wachs eine ganze Reihe von Konnotationen auf.

Wachs ist Stoff und Erklärungsmodell der Erinnerung wie der Seele bei Platon, Aristoteles und Freud, ist christliches Symbol der Jungfräulichkeit und dient als Substitut des Körpers. Bei Stengel wird das Material radikal auf die Eigenschaft des leicht Verformbaren, des Wandelbaren reduziert. Die wächsernen Module fügt – je nach räumlicher Situationen und inhaltlichem Kontext – auf unterschiedliche Weise aneinander. Zwischen 1993 und 2009 entstehen ausufernde oder reduziertere raumbezogene Installationen, die er unter dem Titel »Variationen zum Würfel« zusammenfasst

Um bestimmte Formationen und Rhythmen zu bilden, lässt er sich bei der Auswahl der Module von den formalen Eigenschaften der Einzelform leiten. Aus der jeweiligen Reihenfolge des Abrollens ergeben sich die Positionen von Kantenlinien und Quadratflächen und damit auch die Anschlusskanten und–flächen zum nächsten Modul. So eignen sich nur 21 Module für das Bilden eines gleichmäßigen Kreises. In einer Installation aus dem Jahr 1997 präsentierte er diese 21 unterschiedlichen Kreise

Jede der Kreisvarianten simuliert Bewegung. Abhängig von der Form der verwendeten Module ist sie nach Außen oder Innen orientiert. Bewusst oder durch das Material bedingt, kommt es während des Arbeitsprozesses zu Fehlern, minimalen Verschiebungen oder Unregelmäßigkeiten die sich besonders in größeren Gebilden potenzieren. So beeinflusst die Intensität des Abdrucks die Größe und Gleichmäßigkeit der Module. Stengel 6 nutzt die Abweichungen vom System als individuelles und gestalterisches Moment und unterscheidet sich damit wesentlich von den konstruktivistischen und konkreten Ansätzen, die in ihren Vorstellungen den Fehler als Ausdruck des Individuellen meiden. Zur Werkgruppe der »Varianten zum Würfel« zählen neben den Arbeiten aus Wachsmodulen auch Stempeldrucke und Radierungen. Während die Reliefs aus Wachs sich auf der Fläche ausbreiten, wird in den Stempeldrucken durch Überlagerung Raumsimuliert. Bei der Betrachtung der Arbeiten entstehen unterschiedlichste Assoziationen. Sie erinnern an europäische und außereuropäische Ornamentik, an musikalische Strukturen, mikroskopische Formen oder an Luftaufnahmen und verdeutlichen die bildnerische Verwandtschaft der Formen und Strukturen in Natur und Kultur. Zwischen 2000 und 2006 beschäftigt Stengel sich neben dem Würfel mit den komplexeren Formen von Kristallen. Daraus geht die Werkgruppe »Kristallregal« hervor. Wieder vollzieht er die Form nach, indem er sie auseinander faltet. Zu sehen sind Gebilde, die selbst das geübte Auge kaum noch zu einem Körper zusammenzufügen vermag. Bei den Kristallen wählt er ein anderes Medium der Darstellung. Er steckt Stahlstifte in farbig gefasste Holztafeln. Sie markieren die Eckpunkte der linearen Struktur der Kristalle. Die Umrisslinien bildet er mit einem Doppelfaden, mit dem er die Stahlstifte umspannt. Dieses Experiment dient dem Versuch, die komplexen Lineamente mit einem Faden zu darzustellen. Ein Vorgehen, das sich mit einer Zeichnung vergleichen lässt, bei welcher der Stift nicht abgesetzt wird. Die Präsentation der Tafeln hinter Plexiglas spielt auf die Ästhetik wissenschaftlicher Sammlungen an.

Während die früheren Arbeiten ihre Farbigkeit eher aus dem Material beziehen oder auf den Kontrast von Schwarz und Weiß abzielen, kommt in dieser Phase die Farbe als Gestaltungsmittel und Ordnungsprinzip ins Spiel. Besonders bei den »Islamic Patterns« (2014–15), den Zeichnungen zum Goldenen Schnitt (2010) und der Serie von Zeichnungen zum »Magischen Quadrat« (2014 ) arbeitet er mit farbigen Linien oder fügt den Konstruktionen farbige Flächen oder Formen hinzu, die inhaltlich mit dem Dargestellten korrespondieren oder gegen das auf dem Blatt Gezeigte zu arbeiten scheinen.

»Konstruktionen« nennt er eine Serie von Arbeiten die zwischen 2010 und 2013 datiert ist. Hierin nimmt er ein neues Thema auf, das sich zwar theoretisch zum Würfel oder den Ornamenten in Beziehung setzten lässt, aber bildnerisch nach anderen Lösungen verlangt. Stengel verlässt dafür sein modulares System. Die Serie besteht aus mit Gips beschichteten und farbig gefassten Tafeln, in die er geometrische Konstruktionen ritzt. Es sind Darstellungen von Konstruktionen des Goldenen Schnitts, die im Verlauf der Geometriegeschichte immer wieder neu entwickelt wurden. Einige Tafeln zeigen Details, die das Maß der Tafel in das Verhältnis zum goldenen Schnitt setzten, also die Tafel selbst, als geometrische Größe auffassen. Die anderen bilden die Gesamtkonstruktion vollständig ab. Der Goldene Schnitt beschreibt das Verhältnis des Ganzen zu seinen Teilen. Demnach verhält sich das Ganze Zum Größeren, wie das Größere zum Kleinen. Dieses als harmonisch wahrnehmbare Verhältnis der Proportionen ist in den natürlichen Formen ebenso nachweisbar, wie in Artefakten. Stengel lässt zu diesem Thema–neben den bereits erwähnten Ritzzeichnungen–farbige Zeichnungen auf Papier entstehen. Im Unterschied zum Würfel, der nach Platon nur einen Teil der Welt beschreibt, verweist der Goldene Schnitt auf eine als grundlegend angenommene Struktur der natürlichen wie künstlichen Welt.

Für jede der bisher erwähnten künstlerischen Arbeiten bilden mathematische Untersuchungen die Voraussetzung für den bildnerischen Prozess. Die Ernsthaftigkeit, die Stengel antreibt, die Varianten theoretisch mittels der Mathematik und anschließend im Bild nachzuvollziehen, wird zwar von einer gewissen ironischen Distanz zu sich als Forschendem, der sich auf scheinbar fremdem Terrain bewegt, begleitet, doch hält ihn das nicht von diesem zum Teil sehr aufwendigen Verfahren ab. Er selbst bezeichnet sich als einen subjektiv Forschenden. Wenn seine Arbeit auch der naturwissenschaftlichen ähnelt und er deren Themen und Verfahren benutzt, bleibt er letztlich auf das Bildnerische bezogen. Darin unterscheidet er sich wesentlich von vielen Künstlerkolleginnen und -kollegen, die seit dem Beginn der 1990er Jahre die Wissenschaft zum Thema machen. In »fiktiven Arbeitssituationen und Versuchsaufbauten « reinszenieren sie Wissenschaft als andere Möglichkeit der Kunst, um sich kritisch mit beiden Kulturen, deren Grenzen und Begriffen auseinanderzusetzen.5 Stengels subjektive Forschung folgt eher Schellings Denkmodell der Einheit von Kunst und Wissenschaft. »Denn Kunst ist an sich weder bloßes Handeln noch bloßes Wissen, sondern sie ist ein ganz von Wissenschaft durchdrungenes Handeln oder umgekehrt ein ganz zum Handeln gewordenes Wissen, d.h. sie ist die Indifferenz beider.«6

Susanne Greinke, Kuratorin und Kunstwissenschaftlerin

A N M E R K U N G E N

1 Theo van Doesburg: Kommentare zur Grundlage der konkreten Malerei, 1930, in: MargitWeinberg Staber (Hg.): Konkrete Kunst. Manifeste und Künstlertexte, Zürich 2001, S. 26.

2 Platon: Timaios, in: Sämtliche Werke, Band V, 55e, Hamburg 1991, S. 177.

3 Sol Le Witt: Der Kubus, in: Gregor Stemmrich (Hg.) Minimal Art. Eine kritische Perspektive, Dresden 1998, S. 185.

4 Georges Didi-Hubermann: Ähnlichkeit und Berührung. Archäologie, Anachronismus und Modernität des Abdrucks, Köln 1999 (zuerst 1997), S. 191.

5 SusanneWitzgall: Kunst nach der Wissenschaft. Zeitgenössische Kunst im Diskurs mit den Naturwissenschaften, Nürnberg 2003, S. 328.

6 Friedrich Wilhelm Schelling: Philosophie der Kunst, Darmstadt 1976, S. 13.

Prof. Eugen Blume „Das Molekühl der Woche“, 2014

Dass Radiosendungen sich auch den ungewöhnlichsten Themen zuwenden und noch dazu die Hauptakteure dieser mitunter bizarren Veranstaltungen einladen, um möglichst mit einem interessanten Gespräch die Zuhörer zu fesseln, ist ein tägliches Geschäft dieses allein den Ohren verpflichteten Mediums. Sich im 2011 von den Vereinten Nationen ausgerufenen Jahr der Chemie dem Molekül zu widmen, mag ein amüsanter Einfall sein, wenn es gelingt, das „Molekül der Woche“ unterhaltsam durch den Äther zu schicken. Einen bildenden Künstler dazu einzuladen, das Gehörte in Zeichnungen assoziativ festzuhalten, ist jedoch für den Hörfunk eine gewagte Idee, die der Dresdener Künstler Tobias Stengel in Zeichnungen im Karteikartenformat umsetzte. Die Folge musste eine multimediale Präsenz sein, die dem begierig mithörenden Auge seinen Tribut zollt. Stengel hat einen zauberhaften Karteikasten erstellt, der in seinem Ideenreichtum gleichsam ein Beitrag zu einer romantischen Wissenschaft bildet, die im Gegensatz zur positivistischen Aufklärung der Intuition und Imagination, dem geistigen einatmen der Natur eine große Rolle zumaß. Der Künstler ist durch keine rational schlüssig zu führende Beweiskette an das konkrete Wissen gebunden, sondern kann frei in den Tiefen seiner Einbildungskraft nach den Bildern suchen, die der Wissenschaft noch unbekannt sind. Paul Klee nannte es bildnerisches Denken, das über die Hand sichtbar wird, die wie der Philosoph Kant es formulierte, das Fenster zum Geist ist. Es lohnt sich, die Zeichnungen und die eher unterhaltsamen, aber auf ernsthaften Erkenntnissen beruhenden Wissenschaftstexte zu lesen. Mitunter entdeckt man in den Zeichnungen Elemente, die gehörte Episoden illustrieren, dann aber Figurationen, die über das Gesagte hinausgehen und allein der Phantasie des Künstlers gehören. Insgesamt ist es eine wunderbar leichte und poetische Beziehung, fern von jeder Verkrampfung, die das Thema Kunst und Wissenschaft oftmals mit sich bringt, wenn es beiden aufgepfropft wird, ohne dass die Wissenschaft noch die Kunst eigentlich weiß, was sie miteinander zu tun haben sollen.

Eugen Blume, Leiter der Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, Berlin

Prof. Michael Eiermann „Module und Gerüste“, 2003

Text folgt…

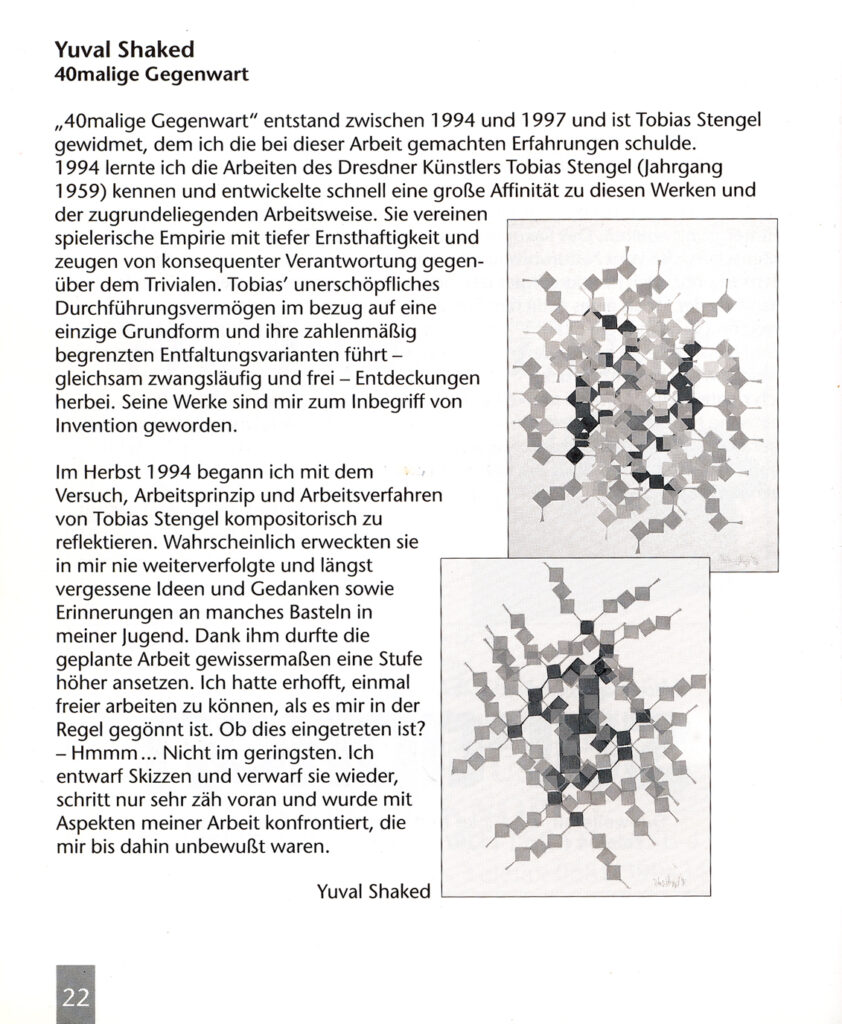

Prof. Yuval Shaked, Programmheft “Musik im 20. Jahrhundert”, Saarbrücken, 1997